自分で対策する方法

材料はスポンジと接着剤だけ

スポンジ

スポンジで簡単に対策することができます。

私は近くのホームセンターで大きな業務用スポンジを見つけました。

同じくらいのサイズのスポンジをアマゾンで見つけました。

(amazonのページが開きます)

接着剤

外で使うものなので、できるだけ強力なものが安心でしょう。

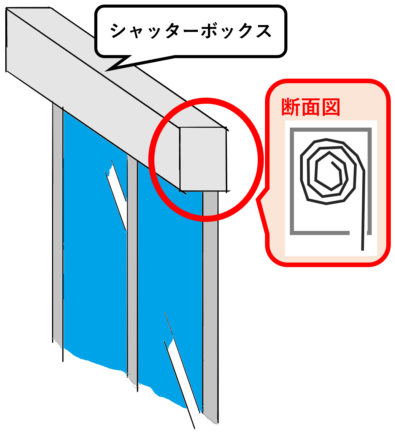

雨戸のシャッターボックスの構造を確認

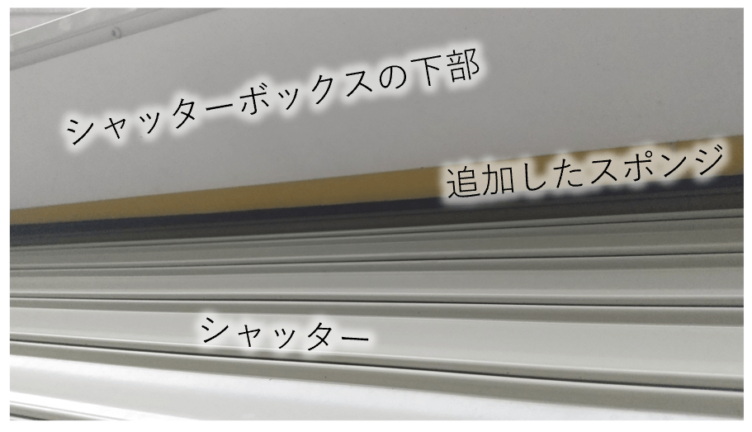

シャッター(雨戸)の内部構造は上図のとおりです。

一部のシャッターボックスを除き、多くのシャッターボックスは上図の構造になっているようです。

シャッターボックスは取り外しが可能で、ボックス内にシャッターが巻き取られている構造になります。

どこから鳥が入るのか

不思議に思うのが、「鳥はどこから出入りしたいるのか?」になります。

息をひそめて観察していると、シャッターボックスの下部からスズメが入っていくのが見えました。

そしてシャッターボックス内にあるスペース(5cm~6cmくらい)に巣を作っていました。

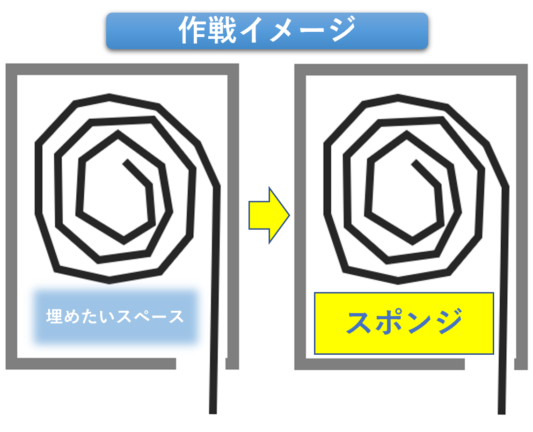

作戦を決める

まずはどういった作業をすればよいかゴールイメージを持ちましょう。

上図のとおり、『埋めたいスペース』に『スポンジ』を置いてくるイメージです。

スポンジは接着剤で固定する方がよいでしょう。

シャッターを出し入れしている際に、何度か一緒に出て来てしまったことがありました。

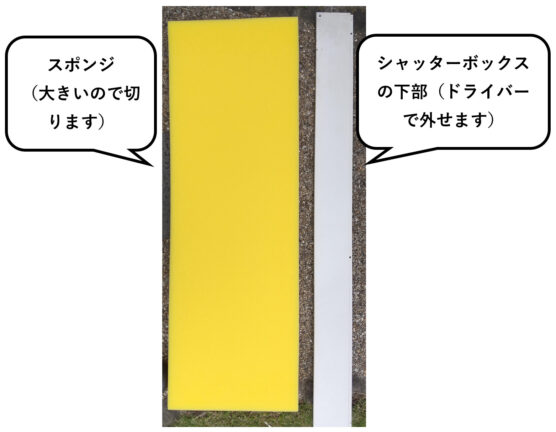

作戦を実行

親鳥や雛鳥がいないことを確認し、作業を入ります。

まずはシャッターボックスの下部をドライバーで外しましょう。

簡単に外れます。

シャッターボックスのサイズに合わせてスポンジを切りましょう。

鳥の巣が置けないくらい、スペースを潰してしまえばいいだけなので、雑に切っちゃえばいいです。(外からは見えないので)

接着剤でスポンジとシャッターボックスの下部を固定したら元に戻しましょう。

完成した実際の写真がこちらです。

鳥が入り込む隙間もスポンジで埋めるくらいのサイズにしてみました。

(まあ、シャッターボックスの内部に鳥の巣が作れるスペースが無いので、不要かもしれないですが念のためです)

下からのぞき込むとスポンジが見えますが、通行人からは見えません。

これで4月~6月に様子を見ましたが、鳥が入り込むことは無くなりました。

免責事項

シャッターの形状によっては、シャッターが破損する可能性があるかと思います。

本ページで紹介した方法はすべて自己責任で行ってください。

シャッターが破損したり、作業中にケガなどが発生しても一切の責任は負いません。

また、鳥が巣を作らなくなることを保証するものでもございません。

商品紹介

今回、鳥の巣対策に使用した材料は以下となります。

私は4か所に対して対策し、4000円になりました。

業者にお願いするより、だいぶ安価になりますし、特別な知識も不要でした。

さいごに

所感

スズメは繁殖期が複数回あるそうで、3月~8月に卵を産むそうです。

その間、シャッター(雨戸)を毎日開け閉めすることによって対策できるとのことなのですが、なかなかそうもいかない事情もあります。

近所のシャッターケースを見て回ると、ケースの下の方から藁(ワラ)のようなものが出ている家が多くありました。

スズメも学習していて、「そこは安全だ」と理解しているんでしょうね。

しかし、ヒナの糞尿にはウイルスが付着していたりして衛生上、良くはありません。

スズメには申し訳ないですが、巣を作るスペースは埋めさせてもらうことにしました。

巣を作られた経験

1回目はヒナが孵ってしまいました。

朝、やけに近くでヒナが鳴く声がするなあと思って外に出た見たら、なんかシャッターの方から聞こえる・・・。

ひとまず、無事に巣立つ日をまつことにしました。

ほどなくして声が聞こえなくなったタイミングでケースを空けてみると、びっしりのワラ。

思っていたよりフンなどは無くてキレイに使ってくれていました(?)

念のためスポンジの切れ端でキレイに洗い流しましたが。

2回目はスズメが入っていくところを見つけました。

「あ!」と思って慌てて外へ。

スズメが出ていったところを見計らって、ケースを外すとワラがびっしり。

1日にこんなに・・・。

鳥ってすごいですね。働き者です。

ひとまず風鈴やCDを配置してその日はしのぎました。

効果はあり、その日はスズメが近づいてきませんでした。

でもCDをずっとぶら下げておくのも見た目が。。。ということで何かいい方法は無いものかと考えていた次第です。

みなさんの苦労事例

みなさんも私と同じように苦労されてますね。。。

対策方法もオリジナリティあふれます。